Quienes repiten que “hay que enseñar a pescar en vez de regalar pescado” caen en varias falacias: lxs destinatarixs de ese pescado no solo saben pescar sino que además lo hacen todos los días. Y aun así no llegan a parar la olla. ¿Qué formas de protección debe garantizar el Estado? Las autoras de este ensayo ponen la lupa sobre las condiciones actuales de distribución de la riqueza. Y señalan: lo que falta no es trabajo sino derechos e ingresos dignos.

Por María Inés Fernández Álvarez, Dolores Señorans y Florencia Pacífico

Juana vive y trabaja en su casa en un barrio popular al sur del conurbano bonaerense. Es costurera, junto a su marido confecciona por encargo indumentaria que luego se vende en una feria cercana. La casa es pequeña así que el matrimonio duerme con los tres chicos en un ambiente y en el otro armaron su tallercito de costura. En marzo, cuando el Gobierno decretó el ASPO, los fabricantes que le llevaban el corte para confeccionar suspendieron los retiros de mercadería, los pagos y, por supuesto, los nuevos encargos. A los pocos días Juana vio que circulaban por el barrio pedidos para confeccionar barbijos de manera tercerizada. Pagaban entre $2,50 y $5 pesos la unidad y, aunque ella sabe que luego los venden a un promedio de $100, tuvo que aceptar. Pero además de la escasa remuneración, el trabajo duró poco y solo confeccionaron una pequeña tanda. El anuncio del IFE trajo algo de esperanza. Como Juana no maneja bien su celular le pidió ayuda a la hija de una vecina para anotarse. En estos meses, entre el IFE y los alimentos que reciben de una organización con presencia en el barrio su familia intenta quedarse en casa.

Cuando se lanzó a trabajar por su cuenta, Laura, diseñadora de indumentaria y fotógrafa, llevaba tres años empleada bajo relación de dependencia para una marca de ropa local y quería dedicarse tiempo completo a la fotografía. Sus primeros trabajos fueron para marcas medianas y grandes, que le pagaban en efectivo pero sin contratarla o le ofrecían canje de prendas a cambio de sus servicios. Para ir ganándose un nombre en el rubro y conseguir más trabajos, era fundamental tener antecedentes con marcas reconocidas, aunque esta iniciación se traducía en precarias bases de contratación, con pagos intermitentes o no registrados. Las crisis económicas de 2018 y 2019 redujeron sus proyectos y, con la pandemia, éstos se redujeron a cero. Cuando supo que sus condiciones se ajustaban a los requisitos del IFE, al principio, le resultó raro solicitarlo. Con un posgrado terminado, no se pensaba como parte del sector de la población destinatario de ayudas estatales. Pero sus ahorros estaban mermando y, con esos diez mil pesos, pudo pagar parte del alquiler.

Pedro es vendedor ambulante. Como su papá y su abuelo. Vive en San Miguel, en una casa que construyó en el terreno contiguo al de su familia. Lo que más valora de su trabajo es controlar sus horarios e ingresos y que nadie le dé órdenes. Con el ASPO su vida cambió por completo. Los primeros días permaneció en su casa: las enfermedades que contrajo durante años de patear la calle lo convierten en población de riesgo. Tuvo que sobreponerse a la vergüenza antes de acercarse al comedor que funciona cerca de donde vive. Allí consiguió insumos de higiene y una de las comidas diarias. La AUH que recibe su mujer por sus hijas menores garantiza parte de lo que falta. Pero no alcanza.. Hace algunas semanas decidieron reinventarse. Intentaron vender la mercadería que les había quedado en su página de Facebook, aunque no tuvieron éxito. Entonces se pusieron a amasar pan y rosquitas que salen a vender en el barrio, provistos de barbijo y alcohol en gel que cuelga de la canasta. Preocupado, Pedro se pregunta qué pasará cuando vuelva a salir a vender como antes.

***

Los nombres y barrios donde viven estas personas son ficticios pero sus historias reales. Juana, Laura y Pedro tienen en común ser parte del amplio sector de la población que se define como parte de la economía “informal”, “precaria”, “no registrada”. Para todos ellos, la pandemia puso en jaque la continuidad de sus trabajos y redujo sus ingresos de manera drástica. Como respuesta a esta situación, a solo tres días del inicio de las medidas de aislamiento el Estado lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia. Dirigida a trabajadores y trabajadoras informales, de casas particulares y Monotributistas de las categorías más bajas, esta política preveía recibir solicitudes de unas 3,5 millones de personas. La demanda fue mucho mayor: se anotaron unas 12 millones y accedieron 8,5. Los números muestan con claridad la magnitud de una problemática con larga trayectoria.

Según la OIT, América Latina y el Caribe tiene una tasa de informalidad de aproximadamente un 54%. Esta cifra condensa historias heterogéneas en términos de condiciones de vida, formación y trayectorias. Incluye a quienes todos los días salen a buscarse el sustento, ofreciendo cortar el pasto o realizar tareas de mantenimiento en casas; a quienes llevan toda una vida y a veces varias generaciones dedicándose a un mismo oficio que se define como “informal”, a trabajadoras de casas particulares que, pese a la legislación, no se encuentran registradas, y a profesionales que incluso con un posgrado terminado, se formaron en rubros que actualmente ofrecen pocas oportunidades de alcanzar una relación de dependencia estable. En muchos casos, hay relaciones laborales encubiertas; en otros, se trata de ocupaciones que se desempeñan de manera independiente. Algunos eligen trabajar por su cuenta, pero para muchos la informalidad representa una situación ineludible impuesta por las características del mercado laboral. En los casos más extremos, la exclusión del mercado de trabajo formal es una situación que se remonta a generaciones y que se encadena con otras precariedades en las condiciones de vida: la falta de vivienda, cloacas o servicios públicos.

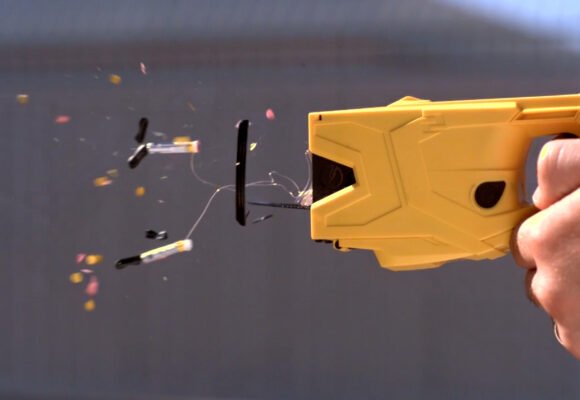

La pandemia trajo al centro de la escena una realidad de más larga data: el resquebrajamiento del modelo de pleno empleo y la insuficiencia del mercado para garantizar el bienestar de vastos sectores de la población. Lo que para algunos puede ser una revelación reciente, para otros es una realidad encarnada y un motivo para organizarse. La conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que reúne al amplio conjunto de personas que “se inventan su propio trabajo” ha puesto de relieve las implicancias que tiene sobre las vidas de más de cuatro millones de personas en la Argentina de hoy, el hecho de estar fuera del trabajo asalariado y privados del goce de derechos laborales. En la UTEP convergieron organizaciones populares y miles de trabajadores y trabajadoras –aunque el reconocimiento como tales sigue siendo una demanda- que desarrollan sus actividades en la calle, en el barrio, en la feria, en sus casas. A veces de manera individual, con la familia o en cooperativas; pero siempre con lo que tienen a la mano: un carro, una máquina de coser, una caja de alfajores, una parrillita para hacer tortillas. Sin vacaciones, aguinaldo, licencias o la posibilidad de proyectar su retiro y jubilación, a muchos los ha reunido también una arraigada estigmatización y la recurrente persecución policial. Pero, a pesar del punitivismo y la cachiporra, personas como Pedro y Juana no solo logran ganarse el mango y llevar un plato de comida a la casa, sino que construyeron un sindicato que pateó el tablero de la representación gremial. Y reclama un lugar en la histórica casa de los trabajadores, la Confederación General del Trabajo.

A más de cien días de cuarentena, aún con períodos de menor rigidez en cuanto a las actividades permitidas, la situación de quienes no tienen salarios estables es cada vez más crítica. La suspensión de una variedad de actividades económicas provocó tensiones al interior de los hogares, la necesidad de decidir si salir o no, si arriesgarse a tomar un trabajo eventual incluso cuando esta opción podría implicar un contagio o una amenaza para la salud de quienes comparten la vivienda. Desde las organizaciones se tejen respuestas ante la emergencia. Brindan asistencia alimentaria para resolver lo más urgente y tienen en sus manos tareas de promoción de salud. Pero además de estos aportes imprescindibles para afrontar la crisis económica y sanitaria, vienen construyendo agudas reflexiones sobre cómo será el día después de la pandemia. En ese diálogo profundizan un debate previo: las condiciones actuales de distribución de la riqueza.

La CEPAL estima que el coronavirus podría dejar un saldo de 11,5 millones de nuevos desempleados. El hilo se corta primero por lo más delgado y puede parecer a estas alturas un lugar común afirmar que los efectos de la crisis los sentirán más quienes hasta la llegada del virus ya hacían malabares para llegar a fin de mes. Pero así como crecen el desempleo y la pobreza, también se amplían las fortunas de los sectores de mayores ingresos. El FMI prevé que las brechas entre ricos y pobres podrían expandirse hasta un 1,5% a nivel mundial, índice que se adivina más profundo en Latinoamérica. ¿Hasta qué punto podemos aceptar estas asimetrías? ¿Cómo pensar el futuro de las formas de protección social? ¿Cómo ampliar los límites de nuestra imaginación política para garantizar derechos y bienestar colectivo?

***

En Argentina, el IFE buscó mitigar las consecuencias del aislamiento y de la necesidad de quedarse en casa para preservar la vida. Con el correr de los días, una intervención asumida a priori como transitoria dio paso a un debate sobre el establecimiento de formas similares de transferencia monetaria para los sectores más desprotegidos de manera permanente. Esta discusión criolla, sin embargo, resuena con debates más o menos semejantes en otras latitudes. Bajo una diversidad de denominaciones –ingreso o renta básica; subsidio o ingreso universal; salario o ingreso ciudadano, entre otras- países tan distantes como Finlandia, India, Canadá o Namibia desarrollaron en los últimos años propuestas y experiencias piloto. Todas ellas tienden a garantizar un ingreso para los crecientes sectores de la población desplazados del mercado de trabajo formal. Más allá de las diferencias, estas propuestas se organizan en base a tres principios: la individualidad, la universalidad y la incondicionalidad. Avaladas por personalidades tan diversas como el chicago boy Milton Friedman y el Papa Francisco, estas iniciativas cosecharon también críticas desde amplios sectores de la política. Su componente disruptivo consiste en la posibilidad de desligar remuneración de empleo.

El antropólogo James Ferguson lo sintetizó bajo la siguiente fórmula: en lugar de enseñar a pescar la solución consiste en dar el pescado. Con esta idea provocadora invita a repensar las formas de protección social en el capitalismo actual, según la cual las políticas de transferencia monetaria directa pueden pensarse desde un principio de participación legítimo en la distribución de la riqueza. El problema, sin embargo, es que aquellos a quienes está destinado el pescado no solo saben pescar sino que además lo hacen todos los días. Y aun así el ingreso que obtienen con su trabajo no resulta suficiente.

Las historias de Juana, Laura y Pedro lo ilustran de manera contundente. Las organizaciones que en los últimos años construyeron espacios de representación gremial para quienes quedaron fuera del mercado laboral y tuvieron que reinventar su trabajo lo han señalado insistentemente. Lo que falta no es trabajo sino derechos e ingresos dignos. El salario social complementario ha sido un instrumento sin duda pensado en esta clave: remunera el trabajo económica, social y políticamente productivo que este sector de la población realiza y permite sostener la vida de familias y mejorar condiciones de vida en los barrios.

El IFE fue concebido y aceptado por amplios sectores como un dispositivo necesario y una acción sensata para hacer viable el confinamiento. Pero, ¿qué discursos resuenan si, siguiendo el impulso de reconocer la existencia de condicionantes estructurales, se propone que el Estado compense más allá de la emergencia sanitaria a quienes no tienen ingresos suficientes para alcanzar una vida digna?

La propuesta de transferir dinero a gran escala como una estrategia de redistribución de la riqueza de manera más permanente es difícil de digerir para quienes asumen que el único ingreso económico aceptable es aquel que “se gana” mediante el esfuerzo individual. Lo que se pone en juego son connotaciones morales acerca del mérito. Y por eso se repite un discurso centrado en responsabilidades individuales que hace oídos sordos a la desigualdad de oportunidades.

No es de extrañar, entonces, que hayan sobresalido relatos que exaltaron los esfuerzos de personas que aprovecharon la IFE para montar un pequeño comercio barrial o emprendimientos múltiples. Lejos de notas de color anecdóticas, el recorte de estas historias vuelve a poner sobre la mesa una lectura entre líneas que parece no perder validez: sobreponerse de forma individual ante la adversidad es posible, aún con una mínima ayuda y una importante cuota de esfuerzo.

Pero no es sólo la forma de acceso a los ingresos lo que está en juego al discutir cómo se distribuye la riqueza. La condena moral se vuelca también sobre los usos que podrían tener estos ingresos y abre el debate acerca de la aceptabilidad de ciertos consumos. Hace algunos días, en distintas redes sociales circuló la historia de una mujer que había sido atacada en un grupo de compra y venta tras preguntar cómo hacía para pagar con la tarjeta AlimentAr el servicio de streaming de Netflix. La posibilidad de que un dinero pensado para adquirir alimentos fuera invertido en entretenimiento enfureció a muchas personas. El potencial uso “incorrecto” de los recursos es otro argumento esgrimido por quienes exigen “enseñar a pescar”.

Lo que está también en debate es cómo definimos un orden válido de prioridades. ¿Cuáles son las necesidades básicas de la población? ¿De qué modo se define una vida digna? ¿Qué formas de protección social debe garantizar el Estado? ¿Alcanzaría sólo con un ingreso monetario individual? Poniéndolo en los términos en que lo plantean las miradas feministas de la economía ¿Cómo se construyen alternativas que contemplen que la vida no se sostiene únicamente a partir del dinero? ¿Alcanza con transferir ingresos si no se discute la distribución generizada de los trabajos y su desigual reconocimiento?

Ningún instrumento por sí solo resolverá las asimetrías existentes. Tampoco lo hará importar de manera mecánica propuestas en abstracto o diseñadas para otros escenarios. Esto lo tienen en claro las organizaciones de sectores populares, que en articulación más o menos directa con programas sociales impulsan hace décadas formas alternativas de trabajo a las que brinda el mercado laboral disputando su acceso a derechos. Mejoraron las condiciones de vida en los barrios, construyeron de veredas, refaccionaron de viviendas, produjeron alimentos, sostuvieron espacios de cuidado y generaron obras de infraestructura que permiten el acceso de servicios básicos. Podríamos seguir enumerando. Más que una dádiva, estos ingresos pueden ser una remuneración a ese trabajo socialmente necesario e históricamente desvalorizado o no reconocido. Un salario que retribuye labores que día a día sostienen la vida no de individuos aislados sino de familias y barrios.

Fuente: Revista Anfibia